Welcome

to

Moca

欢迎

澳洲華人博物館(MOCA),它是一個故事之家——不朽的、日常的、不為人知的、著名的或被遺忘的。請您忘掉對博物館所有了解,因這不僅僅是博物館,而是一個展示澳大利亞華人故事和貢獻,將過去、現在和未來共同滙集在一起的空間。

澳洲華人博物館(MOCA)將於2023年開放,成為所有澳洲人慶祝各方面成就的空間。

PAST / PRESENT / FUTURE

Chinatown then, now and tomorrow.Stories

of

Home

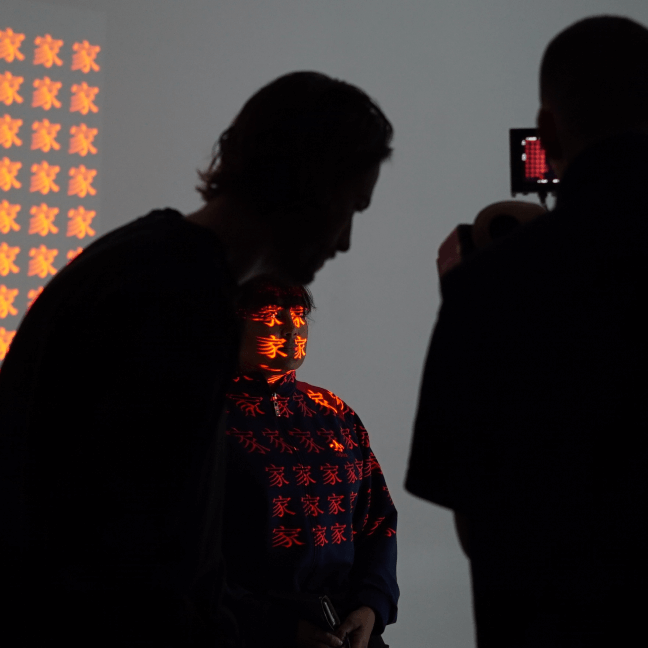

家

我們的屬性

從構思到創立,澳洲華人博物館(MOCA)的形成經過了許多歷程。如果沒有這麽多了不起的人齊心協力,集思廣益、計劃、設計和完善我們組織結構,是不可能形成今天的成果。

品牌

代表屋頂的漢字部首“宀”, 是康熙字典中47035個字之一。這個字採用象形圖式,描繪了一個帶有支撐的木屋頂。在“家”,“安全”,“祖宗” 和“寶藏”等詞彙中可以看到它。 我們的存在,就像這屋頂,在屋頂下,在澳洲華人博物館裡,創造一個不斷發展的故事之家:我們的, 你們的,從前的,現在及未來的故事。

我們的建造者

許多人的才能和集體熱情使我們發展歷程邁向成功。在初期,聆聽社區的觀點對我們的構想至關重要,對話與交流會進一步推動我們的發展。時至今天,我們的團隊仍繼續成長並且遇到許多具有專業知識的合作者,為我們品牌改造建築。朋友之間最初構思,正在我們眼前實現。- 澳洲華人博物館(MOCA) 董事會成員 Daphne Lowe Kelley。穿著紅色連衣裙的 Daphne 和她的朋友 Leanfore 一家人的照片被發表在 《紐約時報》的一篇報導裡。

故事

ABOUTUS

構想建立澳洲華人博物館(MOCA),最初是熱情悉尼人圍著餐桌的一次對話。 今天,它已是一個充滿活力的文化交流空間,也是新南威爾士州(NSW)唯一的一家專注於澳大利亞華裔/華人過去、現在、未來故事的博物館。 但不止於此,我們會繼續發展,現正為更深入聯繫及理解搭建橋樑。澳洲華人博物館(MOCA)是多功能的博物館,一個適合每個人和充滿機會的地方。

我們的宗旨

講述過去、現在和未來幾代澳洲華人/華裔的故事,成為一個集研究、保存和交流中心,使澳洲華人/華裔的經驗在更廣泛澳大利亞國家範圍內具有代表性的影響和號召力。

我們的團隊

澳洲華人博物館(MOCA)由執行館長Tony Stephens及董事會領導,劉瑞馨(Daphne Lowe Kelley 主席),曹音(Yin Cao) 、瓊安娜·卡彭(Joanna Capon)和廖崇明(Adam Liaw),我們團隊共同確保澳洲華人博物館(MOCA)不斷發展並充分發揮其潛力。

探访

VISITUS

澳洲華人博物館(MOCA)大樓座落在禧市( HAYMARKET)電車站旁顯眼的拐角位置, 處於喧囂繁忙城市和唐人街中,無論實體和形像都與社區融為一體。

我們的演變

1843 溪流

1875 禧市商業銀行

1927 區域商舖

1989 禧市圖書館

2023 澳洲華人博物館

過去

禧市喬治街744號(744 George St Haymarket )/ Kerry and Co, c. 1884-1917

未來

禧市喬治街744號(744 George St Haymarket) / A+建築設計(A+ Architects) 2023